Eva DZ

Fil info

Eva DZ

Eva DZ

Eva DZ

La rédaction

La rédaction

La rédaction

La rédaction

Eva DZ

Eva DZ

À la une

National | Par La rédaction

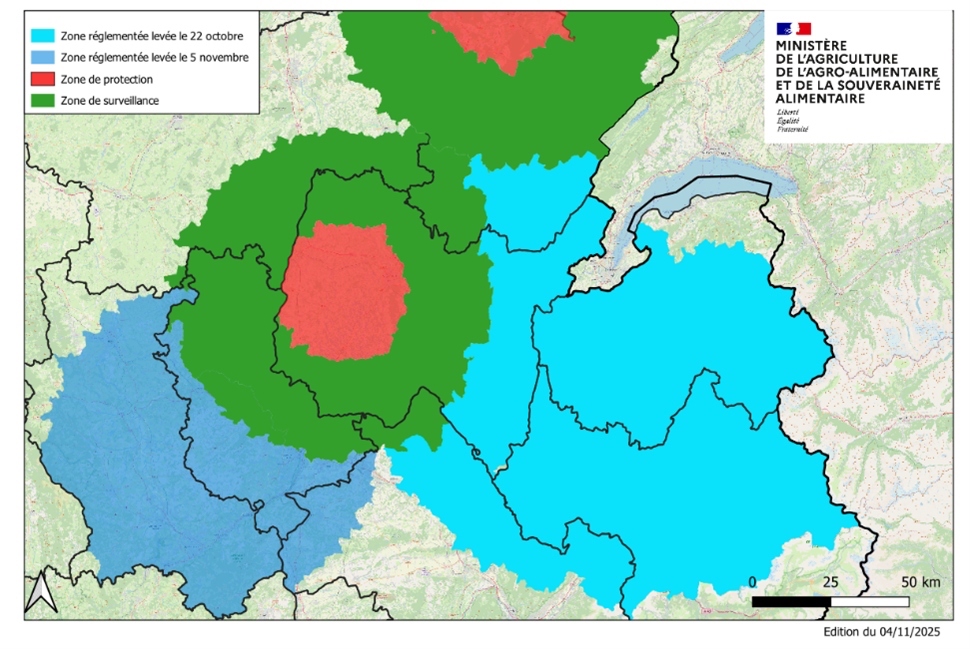

DNC : la 2ème zone réglementée (Rhône) levée

Aveyron | National | Par La rédaction

Influenza aviaire : surveillance renforcée en période migration

Aveyron | Par La rédaction

La Quercynoise contractualise avec Système U

V une trentaine de balles enrubannées soit à la balle ou à la tonne Tél 05 65 47 01 69

F Malgache 51 ans sérieuse sociable gentille cherche H 50 ans ou + sérieux gentil pour relation durable Tél 00261325672948