Fil info

À la une

National | Par eva dz

L’herbe, une production paysanne à part entière

Aveyron | Par La rédaction

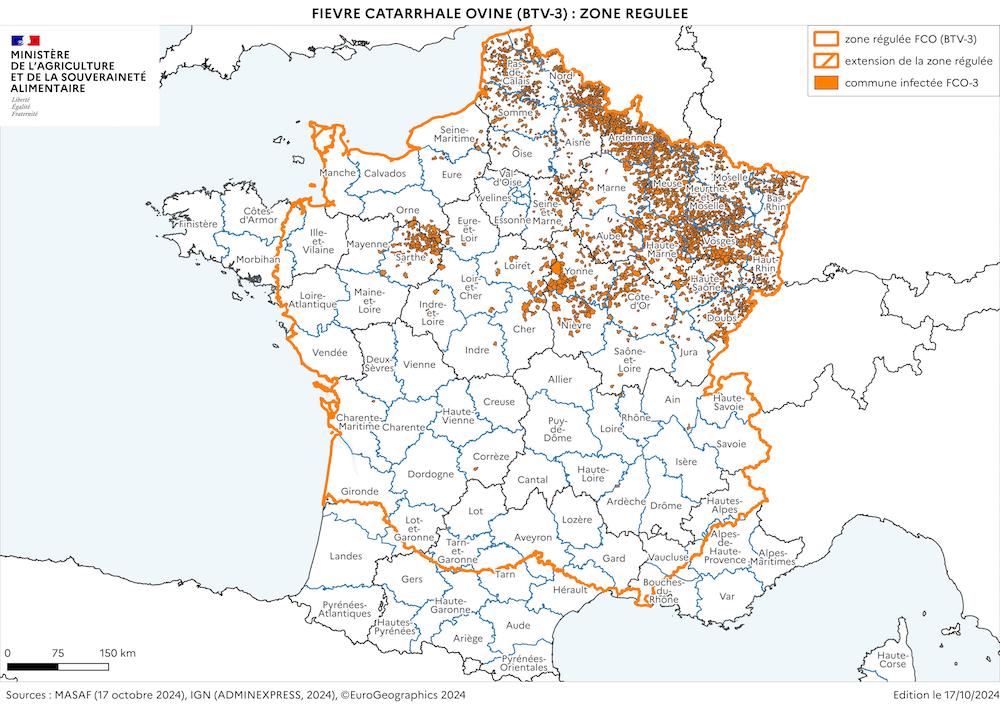

FCO 3 : l’Aveyron en zone régulée

Aveyron | Par La rédaction

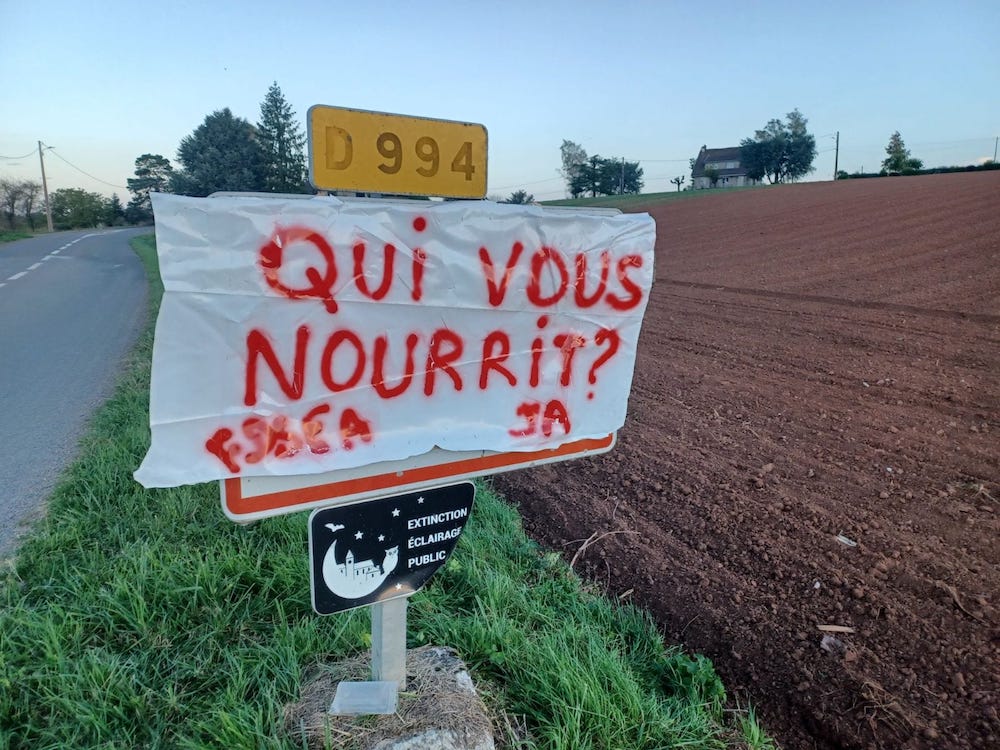

FDSEA et JA repartent à l’action