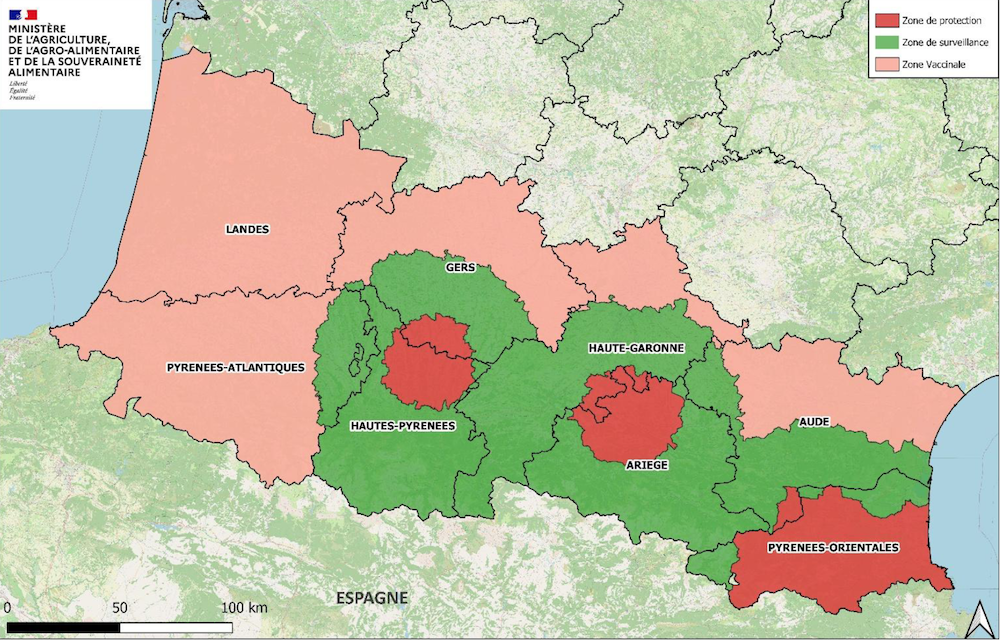

Face à la progression du sérotype 3 de la fièvre catarrhale ovine (FCO-3), «j’ai décidé d’élargir la zone concernée par la mise à disposition gratuite du vaccin», a annoncé le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, lors d’un déplacement en Saône-et-Loire le 30 août. En plus des six régions déjà visées depuis le 12 août*, les éleveurs de 23 nouveaux départements pourront accéder gratuitement à des vaccins s’ils souhaitent protéger leurs ovins ou bovins: il s’agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Pays de la Loire, ainsi que de l’Ille-et-Vilaine et du nord de la Nouvelle-Aquitaine (Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze). «L’État va donc commander 5,3 millions de doses complémentaires, pour un montant de 14 M€», précise le ministère dans un communiqué. Cette troisième commande intervient après deux précédentes commandes qui totalisaient 6,4 millions de doses. La propagation de la FCO-3 s’est accélérée ces derniers jours, avec 342 foyers dans 13 départements (contre 190 une semaine plus tôt), selon le ministère. Arrivée en France début août, la maladie a atteint 2 nouveaux départements, l’Orne et la Saône-et-Loire, «peut-être pour des raisons de transport», a indiqué M. Fesneau. Selon lui, «ce n’est pas normal» que la maladie soit arrivée aussi vite dans ces territoires, «ce n’est pas un phénomène naturel dans ce délai-là».

* Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté

La rédaction