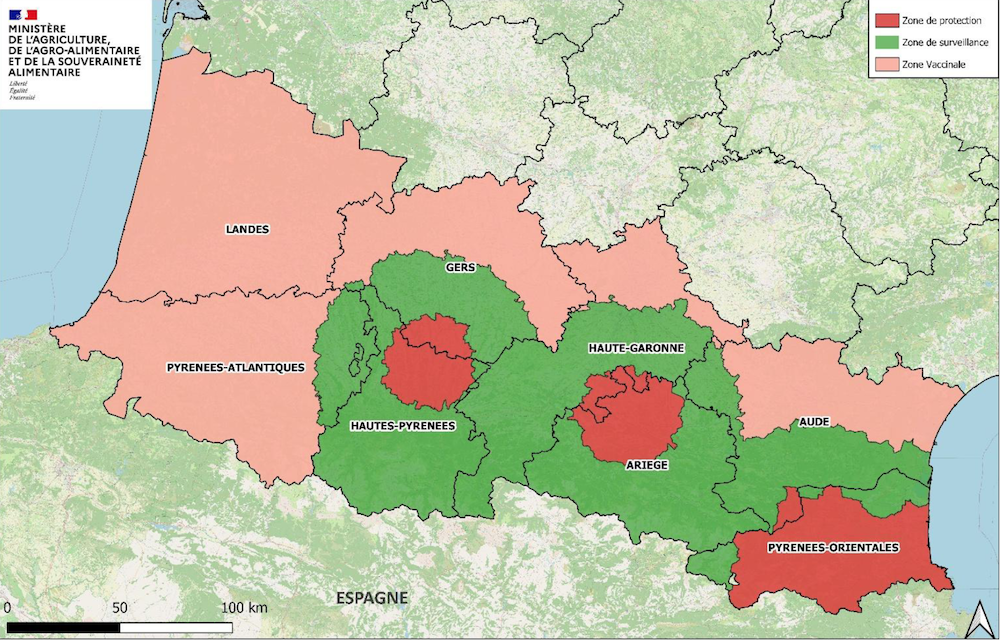

D’après un arrêté paru au Journal officiel le 5 novembre, le niveau de risque pour l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) passe à «élevé» dans tout le territoire métropolitain. Une décision prise par le ministre de l’Agriculture «au regard de la progression rapide du virus de l’influenza aviaire en Europe», explique la Rue de Varenne dans un communiqué. D’après le ministère, «depuis le début du mois d’août, 130 cas ou foyers d’influenza aviaire ont été détectés dans la faune sauvage ou dans des élevages en Europe». L’Allemagne est particulièrement touchée avec «45 cas (H5N1) confirmés», d’après la notice de l’arrêté. Le virus sévit également aux Pays-Bas (six cas) et en Italie (six foyers dans des élevages de dinde de chair).

La France, elle, compte trois cas en basses-cours. Dans l’Hexagone, le passage en risque «élevé» implique qu’éleveurs et particuliers doivent mettre leurs volailles à l’abri (désormais sans dérogation possible pour les petits élevages). Par ailleurs, le ministère de l’Agriculture «renforce sa gouvernance» avec la «nomination prochaine d’un directeur de crise influenza». De son côté, la préfète de Nouvelle-Aquitaine Fabienne Buccio a été désignée comme pilote «au niveau territorial». Le ministère ajoute que «112 agents (…) sont d’ores et déjà mobilisés».

Didier Bouville