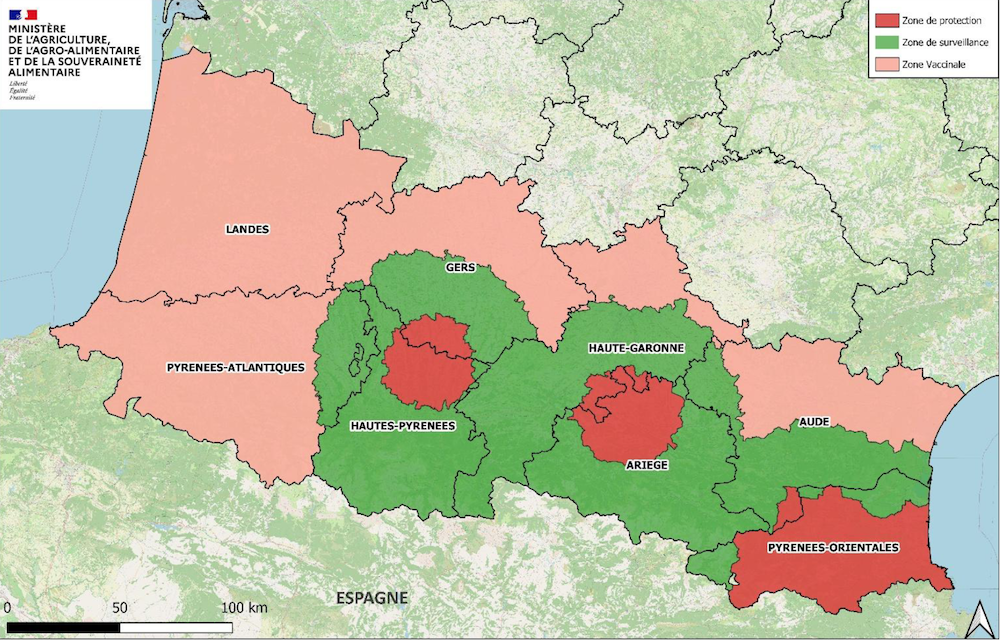

La France est à sec depuis le 21 janvier, une série de 27 jours, «du jamais vu en hiver» selon Météo-France, et une situation préoccupante après la sécheresse exceptionnelle l’an dernier qui a épuisé les nappes phréatiques. «C’est la première fois qu’on a une série aussi longue de jour sans pluie pour les mois de janvier et février, et elle devrait durer a minima les prochains jours, indique Simon Mittelberger, climatologue à Météo-France. Par le passé, on a connu en 1978 une série de 28 jours mais c’était en octobre et novembre. Et une série de 31 jours entre mars et avril 2020.» Par jour sans pluie, Météo-France entend un cumul des précipitations quotidiennes inférieur à 1 mm à l’échelle de la métropole. «Les sols se sont nettement asséchés depuis le milieu du mois de janvier. L’état actuel correspond à ce qu’on observe habituellement autour de la mi-avril. On a donc deux mois d’avance», poursuit le climatologue. Pour cette période de l’année, les sols sont donc très secs mais ils sont quand même nettement plus humides qu’en été. Et le risque d’inondations par ruissellement reste donc bien plus faible.» La situation est tout particulièrement préoccupante dans une partie de la région Occitanie, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Ce département et la majorité du Var subissent déjà des restrictions d’usage de l’eau.

Didier Bouville